どうも、社会人で学び直し中のブログ主だ。

科学って超面白い!

最近、ちまちまと読み進めている本がある。

それがこれ、『カラー図解アメリカ版 新大学生物学の教科書』

数学、化学が大の苦手だったブログ主だが…

生物学という生命の神秘を学ぶ上で、化学基礎は避けて通れないらしい。

なぜなら今読んでいる箇所が完全に化学(原子、元素、化学反応)だからだ。

「何言ってるのかわからん…」

となりつつも、AIに説明してもらいながら、ノロノロと理解を進めようと奮闘するブログ主。

学生時代の若い脳みそに戻りたい…

今日学び直した中で、

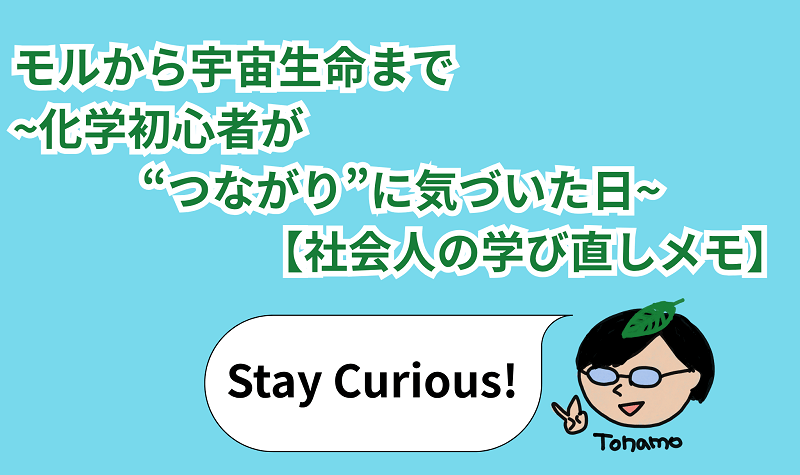

「モルって何やったっけ?」という素朴な疑問から、酸と塩基、水の性質、そして生命や宇宙のことまで思考が広がっていったことを、せっかくなので書き記しておく。

モルという“目に見えない数の束”

化学で「モル(mol)」という単位が使われるのは、目に見えない分子を“まとめて数える”ためだ。

1モルは、約6.02×10²³個──それは天文学的な数だが、実際には「人間が使いやすい重さに落とし込むための単位」として存在している。

たとえば、水(H₂O)1モルは約18g。

これは「水分子が6.02×10²³個分で、重さが18gになる」ことを意味する。

つまり、モルとは「重さと粒の数をつなぐ橋渡し役」らしい。

モルの概念が腑に落ちると、化学が“量的”に語れるようになるのだろうが…ちょっとまだピンときていない。計算していくと分かるのかな。

酸と塩基の正体──水の中で起きている受け渡し

モルの話の後、気になったのが、「酸(acid)と塩基(base)」。

自分の中学、高校時代には、酸性とアルカリ性と聞いていたが、塩基性というのだね。

教科書によると、酸とは「水素イオン(H⁺)を放出するもの」、塩基は「水素イオンを受け取るもの」と定義されている。

ちなみに、イオンは英語ではアイオンというような発音。

調べてびっくり。日本語でも、そのままアイオンって導入してほしかったね~

発音はさておき、

なぜそんなやり取りが起きるのか?

その鍵は“水の極性”にある。

水分子(H₂O)は酸素原子が電子を強く引きつけるため、電気的に偏っている(=極性がある)。

この偏りが、周囲の分子やイオンと反応しやすい性質を生み出す。

つまり、水は単なる溶媒ではなく、化学反応の舞台であり、促進者でもある。

この性質があるからこそ、水に溶けた酸が水素イオンを手放し、塩基がそれを受け取る──そんな動的な“イオンのやり取り”が可能になるのだ。

そして、おなじみpH。

pHとは、水溶液中の水素イオンの濃度を表す値で、0~6が酸性、7が中性、8~14が塩基性という。

ここで疑問が湧いた。

ん?

なぜ水溶液だけなんだろう?

硫酸とか水酸化ナトリウムは、強酸性、強塩基性だから人体を溶かしてしまう危ないもの、というイメージがある。

しかし、この酸性・塩基性と形容されるのが水溶液に対してだけなら、水に溶ける前の物質についてはどう言うんだ?触っても安全なのか??まさかな…

調べた結果…なんと!

水の極性が、生命の根本だった

ブログ主は、とんでもない前提事実を忘れていたようだ。

人体はもちろん、細胞はそもそも水の割合約60%でできているのだ!

つまり、乾いていると自分では思ってる皮膚も、分子レベルで見れば半分以上水。

以下、ChatGPTの回答抜粋。

- 皮膚や目・粘膜は「水を含む有機物」なので、水の代わりに反応の場となる

- 水に溶けていなくても、反応性が高ければ危険

- 危険性の本質は「pH」だけでなく、「どれだけ激しく化学反応を起こすか」

実例で整理

| 物質 | 状態 | 危険な理由 |

|---|---|---|

| NaOH(苛性ソーダ) | 粉末 | 皮膚の水分と反応 → 強アルカリで脂肪・タンパク質を破壊 |

| 濃硫酸(H₂SO₄) | 液体 | 脱水性・発熱 → 組織を焼く |

| HCl(塩化水素) | 気体 | 粘膜と反応して酸を生成、腐食性 |

| フッ化水素(HF) | 気体・液体 | 骨にまで浸透する毒性、Caと結合して中毒 |

な、なるほど…

ユリーカ!!

と叫びたくなるスッキリ感。

水分子の極性という性質、

そして細胞、生命はその水分子で大部分が構成されている。

これこそが、生命が生命として活動するための、細胞内での無数の化学反応が起こるために前提条件なのだ。

水の極性がなければ、酵素も働かないし、タンパク質も立体構造をとらない。

つまり、生命そのものが安定して存在できない。

水の性質こそが、生命の舞台装置そのもの。

まじで、生命のはじまりってどんな感じだったのだろう。

偶然にしては条件が整いすぎているし、ましてや反応が複雑すぎるし。まだ入門レベルの知識くらいしかないけど、やっぱ、誰か(神?)設計者がいるんじゃないかって思うくらい、できすぎている気がする。

不思議だね~

科学という神って概念とは対極にあるような知識を学んでいるのに、そのような畏怖を感じるなんてね。

宇宙にも生命はあるか?──地球中心の思考を抜け出して

ここでまた新しい問いが湧いてきた。

地球では“水の極性”が生命の鍵だった。

けれど、宇宙のどこかには、水と似たような極性を持つ別の物質が存在し、その物質をベースに生命が生まれている可能性はないのか?

YouTube動画で、炭素でなくケイ素が主体になる生物はなぜいない?的な話を見たけど…

そもそも前提が「宇宙の元素構成が地球と同じ」なんだよなあ。

個人的には、宇宙のどこかには、地球とは全く異なる元素のようなものがあるんじゃないかって思ってる。そして、地球上の生物とは異なる組成の生命がいてもおかしくなくない?って。

地球の科学をベースに「生命の条件」を定義してしまうこと自体が、想像力の制限になっているかもしれない、なんてね。

科学の面白さは、「問いが次々生まれること」

知識を得ること自体も楽しいが、それ以上に「一つの理解が、次の問いを生む感覚」がたまらなく面白い。

今日はモルって何やったっけ?という超基礎レベルの話から始まり、気づけば宇宙に想いを馳せていた。

答えが出て終わりではなく、好奇心でどんどん問いがつながっていく。

これが科学の面白さだよね!

以上、本日の学びでした~

コメント